LA PITTURA DI GIANMARIA CASSARINO: LUCE ULTERIORE

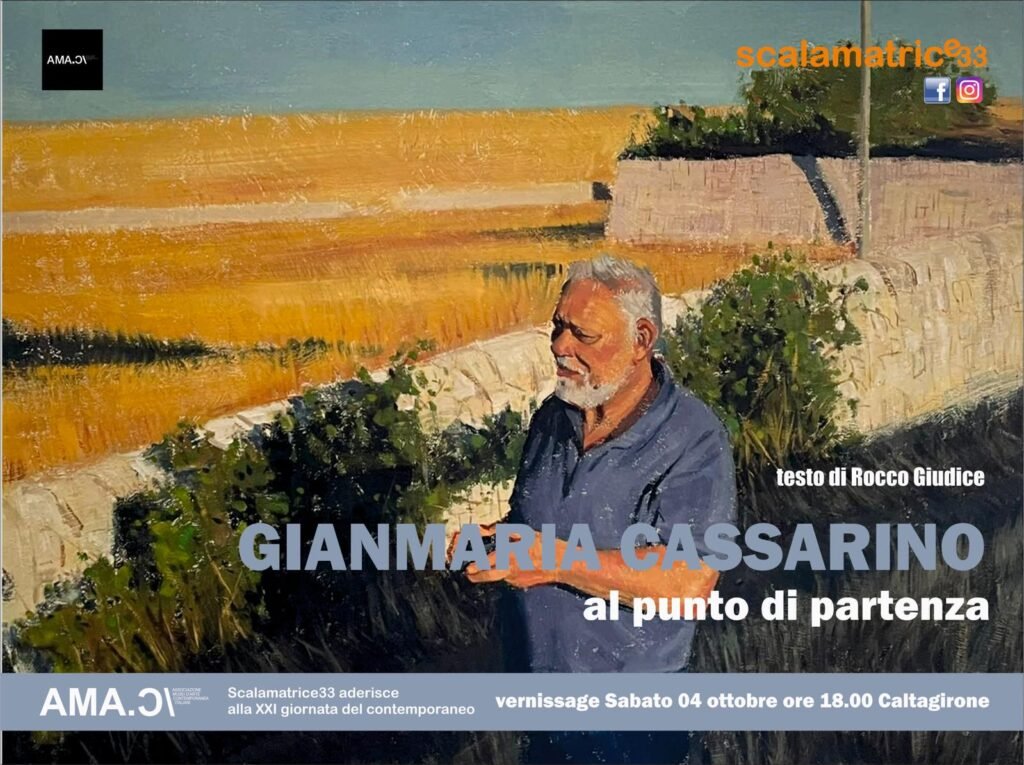

A formare un gusto e definire una vocazione – il termine progetto susciterebbe meno imbarazzo, ma circoscriverebbe a un obiettivo specifico o a una categoria particolare l’attitudine da cui l’uno e l’altra scaturiscono – può essere il paesaggio, il contesto di luoghi e circostanze in cui si è cresciuti, modellando un esperienza tanto quanto se ne è modellati. Non è detto non si scopra, per un imprinting a seguire o a latere, di non dare per scontato neppure il ruolo fatale che siamo portati a attribuire all’imprinting: in attesa di formarsi un’ immagine di se stessi da porre a indice generale biografico, esso ci avvisa della necessità di riportare le più varie congiunture a un ordine da conquistare in proprio, piuttosto che imporselo o accettarlo così com’è. Nel caso di Gianmaria Cassarino, il paesaggio è quello delle contare del Ragusano, l’area di cui è originario, da lui vissuto due volte o in una duplice accezione: come dato reale e come riscontro pittorico, il paesaggio vissuto e quello rivissuto nell’archivio ideale di chi quei territori ha attraversato prima di lui.

Piero Guccione, Giovanni La Cognata, Salvo Barone sono i primi nomi che vengono in mente: più che modelli scaturiti da una selezione meditata, riferimenti geolocali per la fatalità che incombe nella conformazione dei luoghi – in una linea d’orizzonte in cui i suddetti figurano come montagne, strade, la riva del mare… L’Humus è la stessa pasta iblea che accaglia nella morfologia del territorio, bensì declinata nella peculiare versione assunta in quei maestri. Nelle proprie ricognizioni cromatiche, Gianmaria Cassarino ha filtrato le tele in cui Guccione dà consistenza alle più tenui sfumature luminose, diluendo la vibratile effervescenza dei bagliori atmosferici in una stesa uniforme, senza sottomettere a questa l’effetto e senza sacrificarglielo: la saldezza del possesso delle tensioni timbriche è risolta da Cassarino nella levità dell gesto pittorico. La vitalità inesorabile dei dipinti di Giovanni La Cognata, in cui ogni dettaglio acquista rilievo in forza di una luce che assume densità di corpo fisico, non è estranea al modo, tempestivo, partecipe, lucidamente scandito in cui Cassarino registra un cielo nuvoloso o di omogeneo splendore così come le luci accese nella sera. Quello che in Salvo Barone sussiste in perfetto e sapido, sapiente equilibrio fra mimesi, cioè, adesione al soggetto e distacco critico, valore aggiunto cognitivo in interni, ritratti e scene di un gruppo in movimento, Cassarino lo riscuote in termini di incisiva e puntale resa iconografica.

La sfida è individuare il punto d’attacco o d’incontro in cui la descrizione si passa alla narrazione: dove, da quale punctum partire per afferrare l’immagine perchè lo sguardo possa esserne parte e riposarvi o scorrervi attraverso uno scarto appena sfalsato una angolazione come via d’uscita dall’apparenza: se un varco offre l’impenetrabile oggettività alla “ripresa in soggettiva” di palazzi, strade, volti, contrade isolate che (perchè) hanno la stessa solennità, la stessa sacralità imperturbabile della facciata di una chiesa. Cassarino sposta l’obiettivo in direzione di una concretezza fenomenica come chiave di accesso a una dimensione di una metafisica latente, inespressa o rimossa: nel presente, per scansare l’urto del tempo e della storia: nella pressione dello spazio circostante, quasi ne prescindesse per riepilogarne e riformularne la vastità. Gli scorci cittadini, le vedute di campagna, le ore del giorno e il mutare delle stagioni sono fissati come se la città, la sua storia e il suo destino tanto quanto l’ordine della natura dovessero ancora accorgersi di essi o se ne fossero scordati ne più ne meno come fanno con noi.

Cassarino si attiene al dato percettivo non per riportarlo in una letterale trascrizione pittorica, ma per scartare da esso, per scardinarlo in una minimale, paradossale fuga dall’immagine, mimetizzata nell’atto di riprodurlo secondo ogni apparenza, Questo intento sottilmente sedizioso è espresso più chiaramente nei ritratti: Cassarino sembra attento a cogliere nei soggetti la reticenza nell’attenersi all’evidenza in cui sono colti: essi sembrano negarsi, schivare anche solo d’un soffio, riluttare a ridursi alla condizione di immagine. Lo stesso vale per le figure che animano la scena in cui deambulano, ma come vi stazionassero, assimilandole a creature che ne sono parte, prossime a esserne fagocitate come strutture o secrezioni dell’insieme, filiformi comparse in un assetto longitudinale giacomettiano, prive di una gamba o delle braccia, piegate mentre si muovono, pronte a farsi di colpo statue mutile seppellendosi nell’aria. Si indovina qualcosa che sfugge al quadro: che, perciò, contiene più di quanto mostra: il personaggio, in un ritratto o in una scena all’aperto non sà ne di sè ne di dire di sè, così che il ritratto appartiene alla sua storia più di lui stesso e quanto i ricordi che gli sono più cari. Questo accade perchè la pittura va più avanti dell’occhio: vede perfino più della luce che ci mostra le cose, che nella pittura trovano non solo il riflesso che le certifica come parte delle vicende umane, ma il luogo in cui toccare con gli occhi che esse vanno incontro allo stesso destino degli uomini. Un èkstasis immanente, intrinseca a cose o persone, è l’oggetto prioritario della sua pittura, il sussistere fuori di se anche nell’immagine in cui riconoscerle.

Alla fine, l’energia del segno, la solidità materica dei suoi costrutti cromatici rivelano che a interessare Cassarino è l’essenziale – quel che viene prima del tempo e quel che è più vasto e cioè, più indefinito dello spazio: l’aria come un tessuto imbevuto di tutte le variazioni atmosferiche e la luce che non prende ordini ne avvio dalle variazioni di quanto ne è rivestito. L’aria resa tangibile, la luce resa visibile: non altro il compito assegnato alla pittura. Di questo concorso di forze sono pervase le marine di Cassarino, dove l’acqua è più trasparente dell’aria e l’aria, più lieve della luce, che si distende o si addensa per seguire un intento che non dev’essere svelato nel racconto delle ère, nella scansione dei loro palinsesti, ma solo ascoltato nel ritmo in cui coesistono la linea orizzontale e il profilo di un volto, la configurazione di un luogo e la presenza manifestata nel gesto che non può racchiuderla.

Ciò che vediamo va ricondotto come la fonte alla luce che apporta la pittura, che non perde mai di vista il mondo, interiore o effettuale, che ne è all’origine. Una pittura che sfida l’inerzia di moto dell’occhio: nessuna adesione che incapsuli lo spazio reale in quello dipinto, in cui ciò che è dinamico sia fissato staticamente. Il luogo in cui avviene l’immagine è lo sguardo: non un luogo in cui immobilizzare il soggetto dipinto. L’immagine è sempre il risultato di movimento, anche quando bloccato: di un punto di vista che decide di altre variabili. La dialettica fra proiezione sul piano e riflesso oculare non è risolta, ma attivata, colta nel suo porsi in qualche grado di separazione fra cosa vista, che non vedi davvero prima che sia dipinta: e l’immagine pittorica, in cui essa sussiste con la stessa determinazione delle cose vive o vissute.

Rocco Giudice

A MALAGA

La Bambina, di Gianmaria Cassarino, sembra dialogare idealmente con l’Annunciata di Antonello, ascoltandola o ascoltando l’angelo che Le parlerà, assorta in un richiamo cui la Bambina non può sottrarsi perché avverte di essere parte del mistero che La stupisce. Uno stupore anch’esso infante, che prelude a quello suscitato quando l’Angelo Le apparirà. La presenza, l’incombenza del futuro abbraccia tutto nel Tutto in tutti: l’assoluto, qui manifestato nelle sue espressioni cromatiche, l’oro dello sfondo delle icone e l’azzurro celeste che La incorona già Regina dei cieli. Non c’è, nel dipinto, altro spazio per nient’altro che lo spazio pervaso dal divino nell’incastro potentemente geometrico dei due triangoli del velo arabescato e del fondo dorato in cui il disco del sole sembra rimesso, affidarsi alle fattezze della Bambina: un semicerchio, un emisfero, l’altra metà del cielo nella sua sostanza umana.

Il mistero teologico è in una integrazione statica – perché è da sempre: l’Eterno non accade nel tempo, vi Si manifesta e così, muta la direzione e il senso della storia – di visione e visibile, com -presi in una stessa natura, compresenti in una stessa immagine schematicamente fissata nel rigore di una essenzialità che procede (qui, nel gesto materiale della stesura del colore sulla superficie) effusivamente, senza stacchi o pause, nell’unità delle Persone. Gianmaria Cassarino coglie lo “scatto” in cui il mistero prende vita: l’immagine della Bambina è della vivente sintesi di questa unità o vocazione – nella Parola, nel Verbo – intrinseca: che, proprio grazie a Lei, non è chiusa in Se stessa, ma aperta all’incontro di una prospettiva (divina: rovesciata) che incrocia il fuoco di una prospettiva (umana: lineare): la distanza fra sfondo e primo piano sussiste per mediazione della figura che la colma.

Questa unione non ancora svelata né annunciata – una Nascita rinnoverà, rigenerandolo nell’Unigenito, il mondo creato -, si incarna, si con-figura nella Bambina eletta a accoglierla. G.C. rende visibile questo mistero/messaggio in codice – pur sempre tangibilmente visivo per consentire a una resa pittorica – cogliendolo nello sguardo del volto di profilo: lo sguardo della Bambina attraversa lo spazio che Le sta di fronte intersecando il nostro per aprirlo sull’infinito che farà il Suo ingresso nella storia portandolo con Sé, dentro di Sé: non ancora Annunciata, Lei già Lo annuncia rivelando Se stessa inconsapevolmente. Non vediamo Quel che la Bambina contempla, ma sappiamo di vedere attraverso i suoi occhi. (Gesù a Tommaso: “Beato chi crede senza vedere”, Gv, 20, 29.) Vediamo per speculum et aenigmate (Cor, 13, 12) questa propulsione aprire uno spazio nuovo, quello di una profondità vista di profilo che, sezionando il dipinto perché acquisti lo spessore di una struttura, altrimenti, bidimensionale, poche altre volte ci è stato dato vedere fissata in immagine nella pittura

Testo di Rocco Giudice